KAIST 우주부터 환경까지 분석 광검출기 개발

KAIST 우주부터 환경까지 분석 광검출기 개발

국내 연구진이 상온에서도 안정적으로 작동하고, 대량 생산이 가능한 중적외선 광검출기를 만들었다.

김상현 한국과학기술원 전기및전자공학부 교수진이 상온에서 안정적으로 작동하는 중적외선 광검출기 기술을 개발했다고 27일 밝혔다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 빛, 과학과 응용에 19일 게재됐다.

중적외선은 외계 행성의 대기 속 분자를 분석하는 데 활용되는 빛이다.

미국 항공우주국의 제임스웹 우주망원경 역시 이 영역을 활용해 수증기, 이산화황 등 외계 행성의 구성 성분을 밝혀내고 있다.

이처럼 분자마다 고유의 지문 같은 흡수 스펙트럼을 갖는 중적외선을 정밀하게 분석하기 위해선 약한 빛까지 감지할 수 있는 고감도 광검출기 기술이 필요하다.

그러나 기존 중적외선 광검출기는 상온에서 발생하는 열 때문에 잡음이 발생해, 냉각 시스템이 필수적이다.

이는 장비의 크기와 비용을 증가시키고, 센서의 소형화와 휴대용 기기 응용을 어렵게 만든다.

또한, 기존 중적외선 광검출기는 실리콘 공정과 호환되지 않아 대량생산이 어렵고 제조 비용이 높아 상용화가 제한됐다.

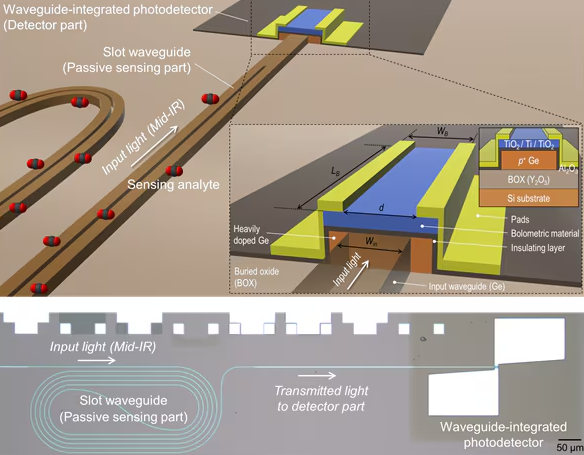

이에 연구진은 기존 공정과 완벽히 호환되면서도, 냉각 없이 작동할 수 있는 새로운 중적외선 센서를 개발하는 데 성공했다.

핵심은 볼로미터 효과다.

이는 빛이 센서에 닿으면 열로 바뀌고, 이 온도 변화에 따라 전기적 신호가 달라지는 원리를 이용하는 방식이다.

덕분에 특정 파장뿐만 아니라 중적외선 전체 영역을 감지할 수 있어, 다양한 분자를 실시간으로 탐지하는 데 유용하다.

개발된 광검출기는 또한 저비용 대량 생산이 가능하며, 상온에서 안정적으로 동작하는 것이 특징이다.

특히 연구진은 이 기술을 활용해 이산화탄소 가스를 실시간으로 검출하는 데 성공했다.

이는 추후 환경 모니터링이나 유해가스 분석 등 다양한 응용 가능성이 있음을 입증한 셈이다.

미국 항공우주국의 제임스웹 우주망원경 역시 이 영역을 활용해 수증기, 이산화황 등 외계 행성의 구성 성분을 밝혀내고 있다.

이처럼 분자마다 고유의 지문 같은 흡수 스펙트럼을 갖는 중적외선을 정밀하게 분석하기 위해선 약한 빛까지 감지할 수 있는 고감도 광검출기 기술이 필요하다.

그러나 기존 중적외선 광검출기는 상온에서 발생하는 열 때문에 잡음이 발생해, 냉각 시스템이 필수적이다.

이는 장비의 크기와 비용을 증가시키고, 센서의 소형화와 휴대용 기기 응용을 어렵게 만든다.

또한, 기존 중적외선 광검출기는 실리콘 공정과 호환되지 않아 대량생산이 어렵고 제조 비용이 높아 상용화가 제한됐다.

김상현 교수는 이번 연구는 기존 중적외선 광검출기 기술의 한계를 극복한 새로운 접근 방식으로 향후 다양한 응용 분야에서 실용화될 가능성이 크다며,

특히 기존 공정과 호환되는 센서 기술로, 저비용 대량생산이 가능해 차세대 환경 모니터링 시스템, 스마트 제조 현장 등에서 적극 활용될 것이라고 덧붙였다.