지진으로 무너진 도시 사이보그 바퀴벌레가 구한다

지진으로 무너진 도시 사이보그 바퀴벌레가 구한다

새해 첫날 규모 7.6의 강진(强震)이 덮친 일본 이시카와현 와지마(市)는 건물이 모두 무너져 말 그대로 쑥대밭이 됐다.

구조대원이나 장비가 접근하기 어려워 생존자 탐색이 힘든 상황이다. 로봇이 대안이지만 문제는 크기다.

국제학술지 네이처는 지진 피해 현장에서 동물과 기계를 합친 사이보그(cyborg) 곤충이 수색·구조 임무를 맡을 수 있다고 밝혔다.

몸집이 작고 날랜 사이보그 바퀴벌레들은 건물 잔해 사이를 비집고 들어가 생존자의 흔적을 찾을 수 있다는 것이다.

바다와 호수에는 사이보그 해파리와 물고기가 환경오염을 감시할 수 있다. 동물은 오랜 진화를 통해 서식환경에 최적화됐다.

자연의 지혜와 인간의 지식이 결합한 사이보그 동물들이 인명과 환경을 구할 날이 다가오고 있다.

2011년 동일본 대지진이 개발 계기

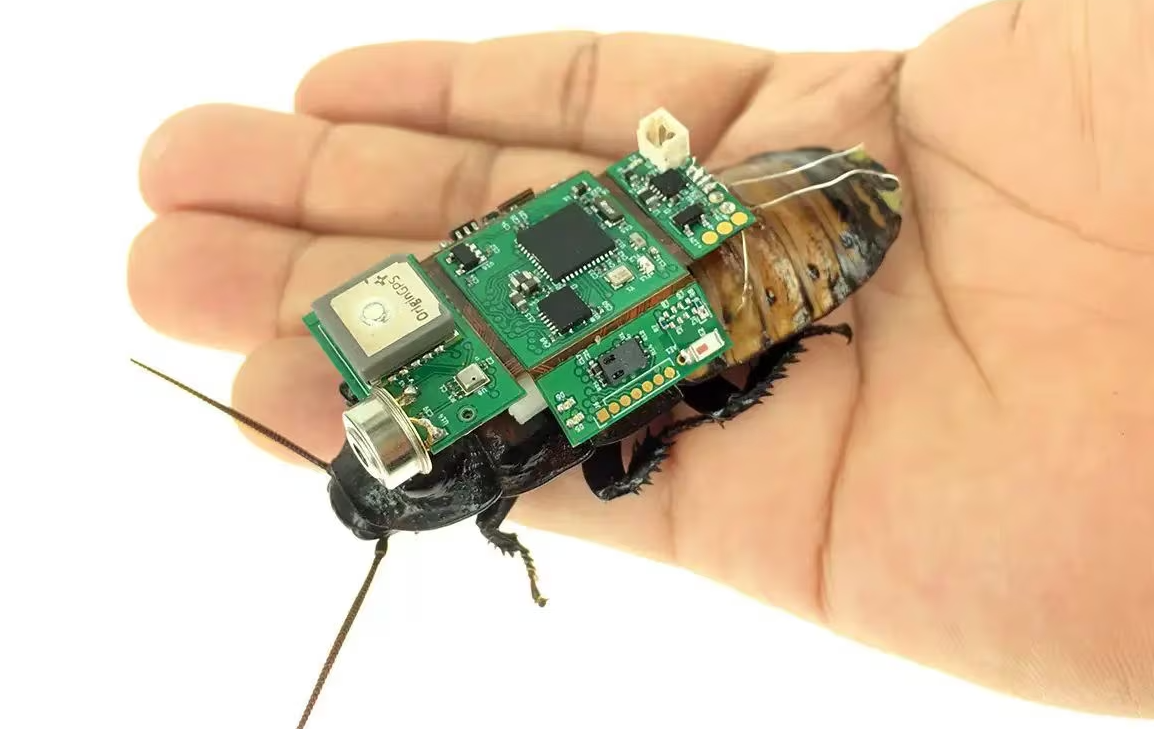

사토 히로타카(Sato Hirotaka) 싱가포르 난양공대 기계항공우주공학과 교수는 지난해 1월 국제학술지 ‘어드밴스드 인텔리전트 시스템’에

“몸길이 5.7㎝인 마다가스카르 바퀴벌레(학명 Gromphadorhina portentosa)에 체온을 감지하는 적외선 카메라와 위치

제어 프로세서를 결합한 바이오하이브리드(biohybrid)를 개발하는 데 성공했다”고 밝혔다.

바이오하이브리드는 금속이나 플라스틱제 부물과 살아있는 생물 조직을 조합해 조종 가능한 로봇으로 만든 것이다.

바로 사이보그이다.

연구진이 무선신호를 보내면 바퀴벌레 등에 붙인 장치가 특정 방향으로 전류를 보낸다.

왼쪽에 전기 자극을 주면 바퀴벌레는 오른쪽으로 돈다. 이런 방식으로 바퀴벌레를 원하는 곳으로 보낼 수 있다.

적외선 카메라는 열을 감지해 사람인지 구분한다.

실험실에서 바이오하이브리드 바퀴벌레는 장애물을 피해 지시한 곳으로 이동했다.

사토 교수는 “현재 배터리는 8시간 작동하지만 앞으로 태양광이나 혈액의 생체에너지를 이용하면 작동 시간을 크게 늘릴 수 있다”며

“앞으로 3~5년 안에 바이오하이브리드들을 재난 현장에 투입할 수 있을 것”이라고 기대했다.

사토 교수가 사이보그 바퀴벌레를 개발한 계기는 2011년 3월 발생한 동일본 대지진이었다.

그는 당시 미국 버클리 캘리포니아대(UC버클리)에서 박사후 연구원 생활을 마치고 도쿄에 머물고 있었다.

네이처지는 지난달 7일 특집 기사에서 사토 교수가 당시 지진 피해 현장에서 벌어지는 힘든 수색·구조 작업을 보고 “사람을 구할 수 있는 기술을 개발하겠다”고 결심했다고 전했다.

사토 교수가 생각한 기술이 바로 사이보그 곤충이다.

살아있는 곤충에 각종 장비를 달아 건물 잔해 속으로 투입해 생존자를 찾겠다는 것이다.

그러려면 원격조종이 가능해야 한다.

앞서 그는 UC버클리에서 딱정벌레인 꽃무지 등에 전자장치를 달고 근육과 날개에 전류를 흘려 비행 방향을 조종하는 데 성공했다.

그는 지진으로 건물이 무너진 곳에는 바늘구멍만 한 틈도 비집고 들어가는 바퀴벌레가 답이라고 생각했다.